| ■宗格院 曹洞宗良价山宗格院といいます。 開基は甲斐武田家の家臣山本土佐忠玄の子价州良天です。開創は1593(文禄2)年で、御本尊は聖観世音菩薩です。1582(天正10)年、武田家滅亡の後、父忠玄、兄忠房は千人頭として八王子に移住、良天も八王子に移住しました。父忠玄の死後、菩提供養のために宗格院を建立しました。 宗格院には、千人同心組頭で蘭学者の松本斗機蔵の墓、本堂裏手には八王子総奉行大久保長安が築いた「石見土手」の一部が残っています。 |

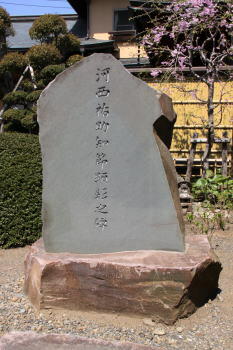

| ■河西佑助知節顕彰之碑 八王子千人同心頭で北海道苫小牧市勇払に渡り、北方警護と開拓に尽くした河西佑助の顕彰の碑 |

| 咳地蔵の由来 八角地蔵堂(寶珠閣)の中央の地蔵さまを「咳地蔵」といいます。この地蔵さまは宗格院開基山本弥衛門忠房の娘「せき」の供養のため、三百八十年前につくられました。この、「おせき」さんは、女性ですが大変お酒を好み、お酒を供えると、「咳の病」が治ると伝えられています。 今でも、この話を聞いて、多くの人々がお参りをしています。どうぞ、皆様お参り下さい。 地蔵真言(オンカーカー・カビ・サンマーエー・ソワカ) 宗格守塔合掌 |

| ■松本斗機蔵墓 宗格院は千人同心ゆかりの寺である。斗機蔵(胤親・たねちか)は千人同心組頭・胤保の長男で、寛政五年(一七九三)の生まれと考えられている。幼少より学問を好み、塩野適斎の門に入りのち湯島の昌平坂学問所で、天文・地理・兵制等を学び洋学を修めた。江川太郎左衛門英龍・渡辺華山らと交わり海外事情に極めて精通し、日本開港を主張した。 天保八年(一八三七)水戸藩主徳川斉昭に「献斧微衷・けんきんびちゅう」と題した上書を献じ海防問題を論じている。 天保十二年(一八四一)九月十九日、四九歳で急逝した斗機蔵の墓は渡辺家の墓域右手奥にある。法名は「鏡覚院文英胤親居士」である。 (説明板より引用)

|

| ■石見土手 大久保長安が浅川の治水のために現在の並木町から元本郷町にかけて築いた町囲いの堤防です。現在は宗格院本堂の北側境内にだけ、わずかになごりをとどめています。 ■市史跡 石見土手 八王子総奉行「大久保石見守長安」は、高尾山、景信山を水源とする浅川のたびかさなる氾濫を憂慮して、慶長年間川沿いに堤を築いた。これが「石見土手」と呼ばれ、上流は千人町、日吉町、元本郷町に、下流は新町甲州街道沿いに築き、土手に竹などを植えたと言われている。明治末頃まで所々に残存していたが、現在はここ宗格院境内に往時をしのばせる石垣堤が約六十米ほど残っているだけである。 (この項は説明板より引用) |

| ■多賀神社 陣馬街道に近く、住宅街に樹木に囲まれた多賀神社があります。古くは高宰(たかさい)明神といい、散田村高宰社を別当密蔵院の境内に勧請したのがはじまりで元禄年間(1688~1704)に多賀明神と改称したといわれます。 多賀神社は、八王子市街地の東側の総鎮守である八幡八雲神社に対して、八王子市街地の西側の鎮守として「西の総社」と呼ばれました。境内には、織物関係者が信仰した織物の神「機守神社」などもあります。八王子まつりに担ぎ手数百人に担がれ渡御する千貫神輿や八幡町・八幡上町・八木町・追分町の山車(だし)が境内にある倉庫に保管されています。 |

|

|