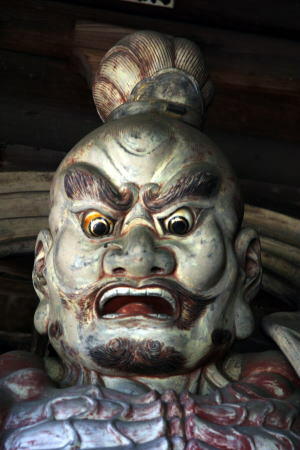

| ■大善寺 大善寺は行基によって開創され、甲斐の武田家の祈願所となっていました。今日では「ぶどうの寺」として知られ、親しまれています。 山門を上がったところにある薬師堂は国宝に指定されています。また、本尊の薬師如来坐像と脇侍の月光菩薩立像は重要文化財に指定されています。 ■武田勝頼主従 投宿の地(大善寺) 全国の統一を競った武田信玄亡き後の勝頼は、織田、徳川連合軍の近代装備と物量の前に敗退し、天正10年(1582)3月3日、郡内の岩殿城で再興を図ろうと韮崎の新府城を出発し、途中柏尾山大善寺で戦勝祈願をして、一夜を明かしました。 しかし、武田家再興がかなわないと見た家臣の大半は夜半に離散し、また、岩殿城主小山田信成の裏切りに合い、勝頼主従は天目山を目指しましたが、織田、徳川の連合軍に行く手をはばまれ、ついに3月11日、勝頼以下一族と家臣は自決し、新羅三郎義光以来、500年続いた甲斐源氏もここに滅亡したのであります。 その一部始終を目撃した理慶尼が記した理慶尼記は別に武田滅亡記ともいわれ、尼の住んでいた大善寺に今なお大切に保管されています。 (この項、説明板より引用)

■甲州ぶどう発祥の地 大善寺伝説養老2年(718)僧行基が甲斐国を訪れたとき勝沼の柏尾にいたり、日川の渓谷の大石の上で修行したところ、満願の日、夢の中に、右手にぶどうを持った薬師如来があらわれたといわれます。 行基はその夢を喜び、早速夢の中にあらわれたお姿と同じ薬師如来を刻んで安置したのが、今日の柏尾山大善寺であります。 以来、行基は薬園をつくって民衆を救い、法薬のぶどうのつくり方を村人に教えたので、この地にぶどうが栽培されるようになり、これが甲州ぶどうの始まりだと伝えられています。 大善寺伝説は、仏教渡来とともに大陸から我が国にもたされたぶどうが、薬師信仰と結びついて、この地に伝えられたことを指すものとして理解されます。

(この項、説明板より引用)

■理慶尼墓 桂樹庵理慶尼は、勝沼氏の娘で名は松葉。永禄3年(1560)兄、勝沼信元が武田信玄により滅ぼされたとき嫁先から離縁され、従者4人をつれ、大善寺の慶紹をたより尼となり千鳥堂の横に庵を結び住し、慶長16年(1611)に没したという。 尼は、天正10年(1582)3月、新府から逃げ落ちてきた武田勝頼一行を大善寺に泊め、後にその最後の有り様を情愛を込め、まとめた「理慶尼記」が、今も大善寺に、晩年の尼の画像、墓所と共に伝え残されている。 (この項、説明板より引用)

|

|

|