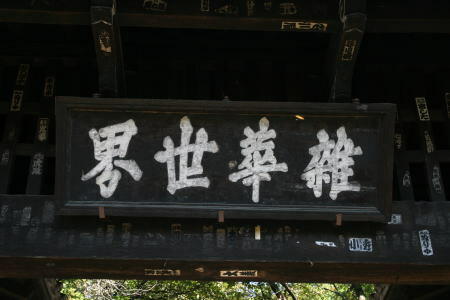

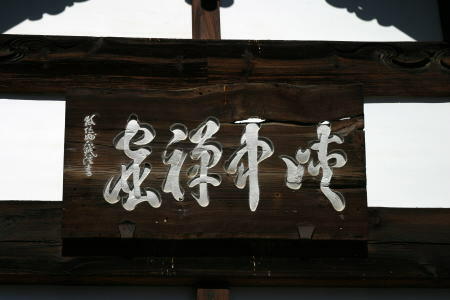

| ■恵林寺 武田信玄の菩提寺として知られる名刹です。三門に掲げられた「安禅不必須山水 滅却心頭火自」は、武田信玄亡き後、織田信長率いる軍に攻められ、この恵林寺が焼き討ちにされたとき、快川国師が言い残した有名な言葉です。 後に徳川家康により恵林寺は再建されました。庭園は京都の天竜寺、西芳寺(苔寺)と並ぶ夢窓国師の代表作で、国指定の名勝となっています。 ■乾徳山恵林禅寺の沿革 当山は臨済宗妙心寺派。往古は鎌倉円覚寺派で関東準十刹の寺格を有す。草創は鎌倉時代末期の元徳2年(西暦1330)当時甲斐牧ノ庄と称した当地地頭職(領主)二階堂出羽守貞藤(道經)が、七朝帝師と尊称された夢窓国師を招き自邸ほ禅院としたのに始まる。 越えて、戦国時代、甲斐国主、武田信玄の尊崇を受けた快川国師(紹喜)の入山で寺勢を高め永禄7年(1564)、信玄は自らの手で寺領寄進と共に当山を菩提寺と定める。天正4年(1576)4月、武田勝頼は父信玄の3年の秘喪をとき盛大な葬儀を厳修する。同10年(1582)3月、勝頼は時勢に抗せず天目山下に自刃、甲斐武田氏は滅亡する。同4月3日、織田信長軍の兵火に遭い当山は諸堂宇を灰燼に帰する中で、快川国師は「安禅必ずしも山水を須いず、心頭滅却すれば火自ら凉し」と遺偈、従容として火定する。 本能寺の変後、徳川家康の手により旧観に復し、また徳川五代将軍綱吉時代、甲斐国主となった柳沢美濃守吉保、同甲斐守吉里父子の外護で寺運は発展、吉保夫妻の菩提寺にもなる。庭園は鎌倉時代の作庭で国の史跡・名勝に指定されており、甲府八景「恵林晩鐘」に詠まれている。 (この項、説明板より引用)

|

| |

| 1330(元徳2)年、甲斐牧ノ庄と称したこの地の地頭職(領主)二階堂出羽守貞藤が、夢窓国師を招き自邸を寄進して禅寺を寄進したのが、恵林寺のはじまりです。

|

|

|